배일대

못지

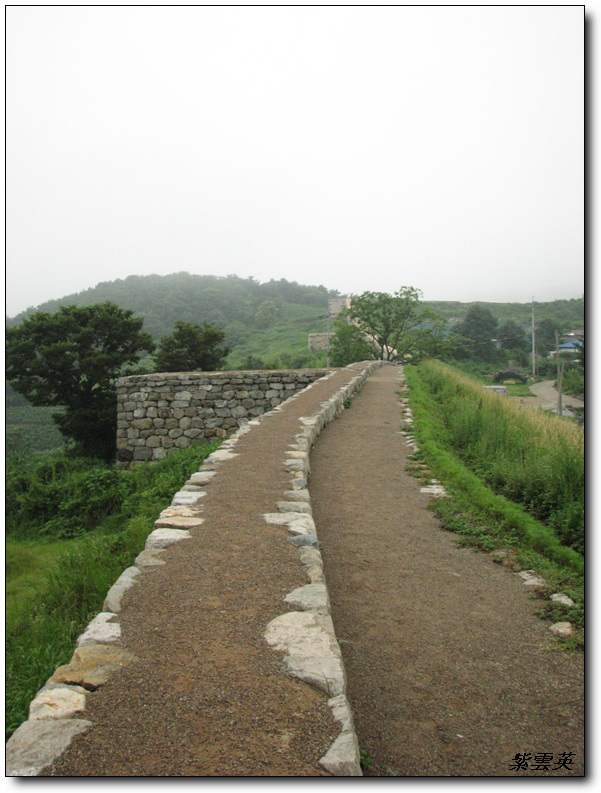

북문쪽 ..아직 미복원상태

남문

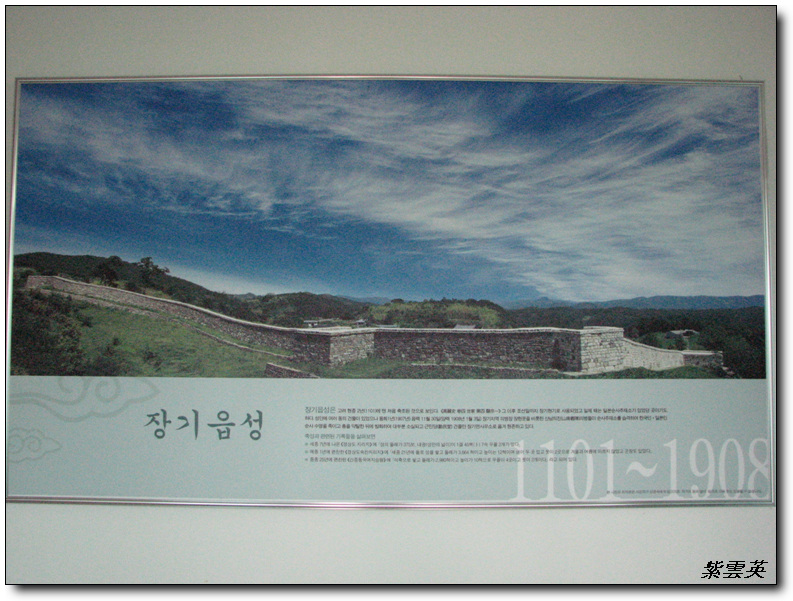

근래에 일부가 복원되어진 장기읍성(포항시 남구 장기면 읍내리)은

고장의 진산(鎭山)인 동악산(東岳山)에서 동쪽으로 뻗은 등성이에 있다.

복원이라기 보다. 리모델링이다.

포항시 남구 장기면 읍내리 장기읍성

포항시 남구 장기면 읍내리(邑內里)에 자리한 장기읍성(長鬐邑成)은 이 고장의 진산(鎭山)인 동악산(東岳山)에서 동쪽으로 뻗은 등성이에 있으며, 그 구릉(丘陵) 아래쪽으로는 장기천(長鬐川)이 동해로 흘러 현내(縣內)들판을 형성하고 있다. 일제(日帝)의 잔혹함은 이 읍성(邑城)에도 밀려 들어와서 성(成)안의 모든 관아(官衙)등 시설이 파괴되고 단지 향교(鄕校)만이 이 고장 주민들에 의해 복원 유지되고 있을 뿐, 잡초에 묻힌 성벽은 허물어진 곳이 대부분이다.

이 읍성(邑城)은 일찍부터 동해안을 지키는 다른 읍성(邑城)들과 같이 중요한 군사기지였음이 그 특성이라 하겠다. 동해안의 중요 진성(鎭成)을 들면 울산(蔚山)의 처용암(處容岩)지방, 울주군 강동면(蔚州郡 江東面) 정자리 지방, 양남면(陽南面)의 수념(水念)지방, 감포(甘浦), 이곳 장기·포항·영일(長鬐·浦項·迎日)지방, 흥해(興海) 칠포(七浦)지방들인데 이들 지역은 해안선에 일정한 거리를 두고 펼쳐져 있고 삼국시대(三國時代)에는 서라벌(慶州)을 침공하는 왜구(倭寇)를 방어한 군사기지였고, 고려(高麗), 조선시대(朝鮮時代)에도 같은 역할을 다 하였다. 이와 같은 사실을 뒷받침 하는 것은 이들 지역과 경주(慶州)사이에는 산성(山城)들이 있는데 가령 관문성(關門成)속칭 만리성(萬里城)은 울산·울주·양남(蔚山·蔚州·陽南)지역, 양북면(陽北面)의 팔조리산성(八助里山成)은 감포(甘浦)지방, 시령산성(  嶺山城)은 장기지방, 북형산성(北兄山成)은 포항·흥해지방의 후방방어(後方防禦)의 군사거점이였다고 할 때 충분한 설명이 된다고 본다.

嶺山城)은 장기지방, 북형산성(北兄山成)은 포항·흥해지방의 후방방어(後方防禦)의 군사거점이였다고 할 때 충분한 설명이 된다고 본다.

더욱이 시령산성(  嶺山城)은 포항시 남구 장기면과 경주시 양북면(陽北面)의 경계지점인데 경주에서 옛길을 따르면 감포길을 가다가 추령(楸嶺:관해동재)에서 부처재(佛嶺)를 거쳐 기림사(祇林寺) 계곡을 건너면 감재에 이른다. 이곳에 산성이 있고 장기와의 거리는 불과 5∼6km 밖에 되지 않는 직행길로 80∼90리 정도이다. 이 길은 경주에서 동북방향으로 포항과 감포의 중간지점이 된다. 이러한 지리적인 형국(形局)은 장기지방이 중요한 군사적 거점이었다는 점을 부인할 수 없다. 결국 장기는 역대에 걸쳐 군사적 요충지로서 그 특성을 지니고 있다.

嶺山城)은 포항시 남구 장기면과 경주시 양북면(陽北面)의 경계지점인데 경주에서 옛길을 따르면 감포길을 가다가 추령(楸嶺:관해동재)에서 부처재(佛嶺)를 거쳐 기림사(祇林寺) 계곡을 건너면 감재에 이른다. 이곳에 산성이 있고 장기와의 거리는 불과 5∼6km 밖에 되지 않는 직행길로 80∼90리 정도이다. 이 길은 경주에서 동북방향으로 포항과 감포의 중간지점이 된다. 이러한 지리적인 형국(形局)은 장기지방이 중요한 군사적 거점이었다는 점을 부인할 수 없다. 결국 장기는 역대에 걸쳐 군사적 요충지로서 그 특성을 지니고 있다.

이곳 장기의 신라시대 행정구역은 양주 의창군(良州 義昌郡)에 속한 지답현(只沓縣)이었다. 양주는 원래 삽량(삽良)으로 지금의 양산(梁山)이고 그 관할구역은 낙동강 하류지방과 동해 남부지방이다. 의창군은 본래 퇴화군(退火郡)인데 경덕왕대(景德王代)에 의창(義昌)이라 개명(改名)되고 고려시대(高麗時代)에는 홍해군이라 하였다. 의창군(義昌郡)은 여섯 현(縣)으로 이루어지고 그 관할 지역은 지금의 포항시에 안강읍(安康邑)지방이 포함된 것이다. 육현중(六縣中)의 지답현(只畓縣)은 경덕왕대(景德王代)에 기립현(鬐立縣)으로 개명(改名)되고 고려조에는 장기현(長鬐縣)으로 불리웠다. 현종(顯宗) 2년(1001)에는 동해안(東海岸)의 청하(淸河), 흥해(興海), 영일(迎日), 울주(蔚州)등과 같이 성(成)을 쌓았고 경주부 속현(慶州付 屬縣)으로 공양왕대(恭讓王代)에는 감무(監務)를 두었다. 이때의 축성(築城)은 북방의 계원(契圓) 세력과 왜구(倭寇)에 대비한 것으로 장기읍성의 중요성을 시사하고 있다.

조선 태종(朝鮮 太宗) 15年(1415)에 장기읍성의 지리적 중요성 따라 수령(守令:현감(縣監))의 위계(位階)를 사품이상(四品以上)으로 높여 무신(武臣)으로 고관(高官)을 임명(任命)하여 지현사(知縣事)라 하였다가 세조(世祖)5年(1460)에는 독진(獨鎭)으로 되었다가 동왕(同王) 12年(1467)에 독진(獨鎭)으로 파하였다. 뒤에 현감(縣監)으로 고치고 그 밑에 훈도(訓導)를 두었다.

축성의 기록을 살펴보면

1. 단종(端宗) 2년(1454)에 편찬된 세종실록지리지(世宗實錄地理地)에는 성(城)의 둘레가 174보(步)이고 성안에 우물 두 곳이 있다.

2. 예종(睿宗) 1년(1469)에 지은 경상도속선지리지(慶尙道續選地理誌)에는 세종 21년(1439)에 돌로 쌓고 둘레가 3,664尺이고 높이는 12尺이며 샘이 두 곳이고 못이 두 곳으로 겨울과 여름에도 마르지 않았고, 군창(軍倉)도 있다.

3. 중종(中宗) 25년(1530)의 신증동국여지승람(新增東國與地勝覽)에는 석축(石築)을 하고 둘레가 2,680尺이고 높이는 10尺으로 우물이 네 곳이고 못이 두 곳이다.

4. 구읍성이 현의 남쪽 2里에 있으며 돌로 쌓아 그 둘레가 468尺이고 높이는 12尺 이고 샘이 두 곳 있다.

이상의 네 가지 기록에서 성의 규모를 보면 모두 다르게 되어 있다. 이것은 같은 위치의 성(城)을 여러대에 걸쳐 중축(重築)한 것으로 짐작이 된다. 그러나 최소한 두 개 이상의 성(城)이 있었던 사실은 부인할 수 없다. 특히 4의 구읍성(九邑城)은 뚜렷이 위치가 다르게 나타나 있는데 지금은 아무런 흔적을 찾을 수 없는 안타까움이 있으나 분명히 고려시대(高麗時代) 이전의 고성(古城)이였을 가능성은 충분하다.

조선조말기(朝鮮朝末期)인 고종(高宗) 23년(1895)에는 장기군(長鬐郡)으로 바뀌고 감포, 양남 , 양북면(甘浦, 陽南, 陽北面)을 흡수하고 군수, 좌수(郡守,座守)와 별감(別監) 2인의 관원(官員)을 두었다. 이때의 읍성(邑城)의 군병(軍兵:병력(兵力))은 훈련도감포수(訓練覩監砲手) 74人, 어영정군(御營正軍) 26人등 총 2.889人이 있었고, 이에 걸맞는 장비도 보인다. 특히 수군(水軍) 420人이 있는 것을 보아 수륙군(水陸軍)을 군수(郡守)가 지휘(指揮)하였다. 이후 일제하(日帝下)의 1914년 행정구역 통폐합에 따라 감포읍, 양남면, 양북면(甘浦邑, 陽南面, 陽北面)이 경주군(慶州郡)에 귀속되고 창주면(滄州面)과 서면(西面)을 합하여 봉산면(峯山面)으로 개명(改名)되고 현내면(縣內面)을 장기면(長鬐面)으로 고쳐 영일군(迎日郡)에 편입되었다가 1934년에는 일제에 의해 봉산면(峯山面)과 장기면(長鬐面)을 합하여 지행면(只杏面)으로 바뀌어 면(面)으로 격하(格下)되고 치소(治所)도 성 아래 마을인 하성(下城)마을로 옮겨졌으며, 1990년 12월 1일자로 지행면(只杏面)이 장기면(長鬐面)으로 개칭되었다. 이후 읍성(邑城)은 쇠퇴하여 잡초가 우거진 고성지(古城址)로 허물어진 성벽(城壁)만 잠자고 있다

한 편 이 곳은 벽지로 인정되어 귀양지로도 되었으니 유교의 대가인 우암 송시열(尤庵 宋詩烈)과 실학파(實學派)의 태두(太斗)인 다산 정약용(茶山 丁若鏞)이 귀양살이 한 곳이기도 하다. 특히 송시열을 기리는 죽림서원(竹林書院)이 세워져 이 고장은 글을 읽는 마을이 되었으며, 이 고장은 정치, 경제, 사회적인 특성이 있는 곳이 아니고 오로지 국방의 일익을 담당한 군사기지로 그 역할을 다 하였던 고장이라 할 수 있다.

'▶답사 포항 ' 카테고리의 다른 글

| 포항 - 오어사 (0) | 2011.03.24 |

|---|---|

| 포항장기-우암송시열과 다산 정약용 유배지 (0) | 2011.03.24 |

| 포항장기면 - 장기향교 (0) | 2011.03.24 |

| 비지정문화재 찾기-영덕군 칠보산 유금사 (0) | 2011.03.24 |

| 비지정문화재 찾기-영덕군 창수면 나옹선사 유적,화수루,장육사 (0) | 2011.03.24 |