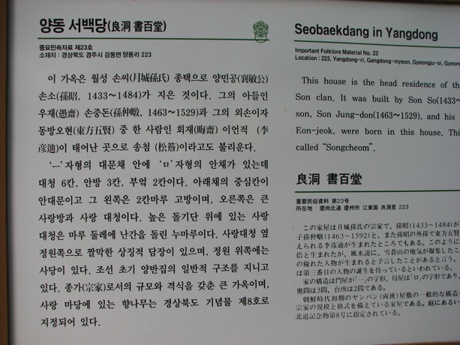

[서백당 (중요민속자료 제 23호)]

서백당’이라는 당호(堂號)는 ‘하루에 참을 인(忍)자를 백 번씩 쓴다’는 뜻에서 비롯되었다.

서백당 후손들은 그만큼 인내심이 있고, 신중해야 한다는 가르침이 담겨 있는 당호이다.

안골 중앙에 자리잡은 襄敏公 孫昭(양민공 손소)공이 1454년경에 건축한

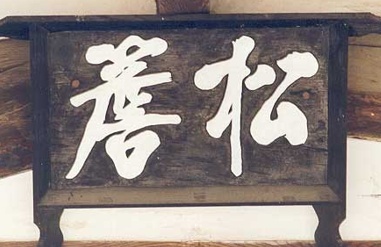

月城孫氏(월성손씨)의 宗家(종가)집이며, 서백 당 또는 松詹(송첨)이라

부른다.

식와息窩-휴식하는집

<서백당의 또 다른 이름 송첨>

산허리에 우뚝 선 월성 손씨 종가집(서백당)이 눈에 띈다.

마을 어르신에 다르면 조선 세조 때 이시애 난을 평정한 '손소'란 분이 이 마을에 들어와

월성 손씨 종가를 이뤘다고 한다.

서백당은 지금으로부터 약 550년 전에 지은 것이란 안내판도 보인다.

ㅁ’자 모양의 소박한 정침. 500년 역사를 품은 목조건물이다

사랑채대청마루앞에 댓돌을 자세히 보면....탑의 기단면석 이다..어디서 왔을까..궁금...

서백당 안에 지은 사당. 숲과 어우러져 은유적인 분위기가 난다.

서백당은 양민공의 아들 우재(愚齋) 손중돈(孫仲暾·1463∼1529)을 배출한 곳이다.

우재는 27세에 대과에 급제하여 경상, 전라, 충청, 함경도 등에서 관찰사를 지내고

월성군(月城君)에 봉해진 인물이다. 중종반정 직후 상주목사로 재임하던 시절에는

그곳 주민들이 살아 있는 그를 사당에 모실 정도로 존경을 받았다.

그(손중돈)가 임금에게 올린 문건 ‘오조소(五條疏)’는 우재의 경륜과 선비정신을 짐작케 한다.

국가 관료가 어떻게 처신해야 하는지를 밝혀놓은 지침서인 오조소는 ‘군주는

오로지 배움에 힘써야 백성을 다스릴 수 있다’ ‘왕실과 고관대작,

그리고 서민은 허례허식을 버리고 근검절약의 풍습을 진작해야 한다’

‘국가의 직무를 담당하는 선비가 풍류나 즐기고 무사안일주의에 빠지는 폐습을 경계해야 한다’

등의 내용을 담고 있다.

내외담-안채와 사랑채를 구분하는담

조선 성종 때 영남 관찰사를 지낸 이언적 선생도 이 집에서 출생했다고 한다.

서백당은 이언적 선생의 외가집인 셈이다.

외삼촌인 손중돈 선생(중종 때 이조판서 역임)의 가르침을 받고 자랐다는 것.

문간채와 바깥 풍경. 이언적(李彦迪)이 태어난곳 (서백당)

대문밖에 화장실.. 외부인에대한 배려같다...

걸려있는 상자같은거...편지함이라고 한다....

손소공이 집터를 고를 때 풍수가 '勿'字形(물자형)'을 이룬 문장봉의

혈맥이 뭉쳐있다면서 위대한 인물이 3명 태어나리라 예언했다 하는데

청백리 우재 손중돈선생과 그의 생질이 되는 회재 이언적선생이 이곳에서

태어났으나, 한분은 아직 나타나지 아니하였다하니 어떤 분이 태어나실까?

기대가 된다.

외손 회재는 靑出於藍(청출어람)이라는 고사처럼 외할아버지나

외삼촌보다 더 뛰어난 인물로 평가되어 양동을 일러 외손들이 잘 되는

곳으로도 불린다.

그래서 시집간 딸내들이 이곳에 와서 아기를 낳지 못하게 한다는

말도 전해지는데, 아마도 외손보다는 친손에서 태어나기를 바라는

마음이기 때문이 아닐까?

손중돈은 중종 때 청백리에 녹선되었다.

공직을 수행하는 사람들이 지켜야할 도리를 담은 五條疏(오조소)를

올려 백성들의 큰 관심을 샀다.

五條疏(오조소)

1, 군주는 오로지 배움에 힘써야 백성을 잘 다스릴 수 있다.

2, 군주와 그 신하는 항상 백성을 사랑하고 아껴야 나라가 부강해진다.

3, 왕실과 고관대작은 물론 서민에 이르기까지 허례허식을 버리고

근검절약하는 풍습을 진작시켜야한다.

4, 국가가 사람을 쓸 때 어질고 총명한 사람을 기강이 바로 선다.

5, 국가의 직무를 담당하는 관료들이 풍류나 즐기고 무사안일에

빠지는 폐습은 경계해야 한다.

회재선생은 10살 되던 해 아버지를 여의는 불행을 맞게 된다.

이를 가엽게 여긴 외삼촌 우재는 그의 생활은 물론 학문까지도 가르치게 된다.

중종9년(1514) 문과에 합격하여 고향 경주향교의 교관을 시작으로

여러 직책을 거치면서 마침내 司諫(사간)이 되었다.

그러나 김안로의 등용을 반대하다가 오히려 그 일당들에게 몰리게 되어

고향 자옥산(독락당)으로 들어와 학문에 전념한다.

얼마 후 김안로가 몰락하면서 다시 관계로 진출해 이조, 예조, 병조판서와

경상도관찰사를 거쳐 좌찬성에 이르렀다.

명종2년(1547) 윤원형의 무고로 양재역벽서사건에 연루되어 강계로 유배

그 곳에서 저술활동을 하다가 돌아가시었다.

그는 관료이면서도 성리학에 조예가 깊어 후에 퇴계 이황에 의해

그의 학문이 전수되고 옥산서원과 향교에도 祭享(제향)되었다.

'▶답사 안강 ' 카테고리의 다른 글

| 양동마을-서백당 사랑채 마당,550년넘은 향나무와,,,장독대 (0) | 2010.08.18 |

|---|---|

| 양동마을 -서백당 안채 (0) | 2010.08.18 |

| 안강 - 신라42대 흥덕왕릉 (0) | 2010.08.13 |

| - 독락당 앞에 (잠계공 이전인) 기적비각 (0) | 2010.08.12 |

| - 옥산 독락당(獨樂堂) 계정(溪亭) (0) | 2010.08.12 |